La fotografia, nella sua essenza più profonda, è una forma d’arte capace di ridefinire il nostro modo di percepire il mondo. Lo sapeva bene Albert Renger-Patzsch, fotografo tedesco che affermava: “La bellezza del mondo dipende dall’immaginazione dell’uomo e quindi anche dalla scelta che l’obiettivo faceva del particolare”. Questa filosofia si riflette nel lavoro di Olivo Barbieri, protagonista della mostra “Spazi altri”, in corso fino al 7 settembre presso le Gallerie d’Italia – Torino, nel cuore della storica Piazza San Carlo 156. Olivo Barbieri: un artista tra percezione e rappresentazione Nato a Carpi (Modena) nel 1954, Olivo Barbieri ha sviluppato la sua arte negli anni Ottanta concentrandosi sull’illuminazione artificiale nelle città europee e orientali. Nel 1989, in un momento cruciale della storia cinese segnato dalle proteste di Piazza Tienanmen, intraprende un lungo viaggio in Cina. Da quel momento, il Paese diventa il fulcro della sua ricerca, portandolo a documentarne le rapide trasformazioni, dalla società rurale a quella ultratecnologica. La mostra: un percorso in tre sezioni L’esposizione “Spazi altri”, curata da Corrado Benigni, si suddivide in tre sezioni principali: Attraverso queste opere, Barbieri non si limita a documentare il cambiamento, ma ne cattura l’anima, facendo emergere le contraddizioni di un Paese in bilico tra passato e futuro. Cina: un paese tra dualismo e trasformazione Le fotografie di Barbieri colgono le polarità della Cina contemporanea: frenesia e vuoto, ricchezza e povertà, passato e futuro. Un esempio emblematico è “Canton, China” (1998), dove un cielo pervinca sfuma in una nebbia lattiginosa e fatiscenti edifici si stagliano davanti a un avveniristico grattacielo, simbolo del cambiamento. Un altro esempio è “Shanghai” (2001), dove un complesso intreccio di strade e sovrappassi pare sorretto da una colonna classica, reinterpretata in chiave moderna. Una fotografia che va oltre il reale Barbieri esplora il confine tra realtà e rappresentazione, creando immagini che sembrano sospese tra mondo immaginato e percepito. La sua tecnica si evolve nel tempo, passando dall’analogico alle più avanzate tecnologie digitali, sperimentando con colori saturi, sfocature selettive e prospettive aeree. In alcuni casi, utilizza anche “errori fotografici” per mettere in discussione stereotipi e ideologie. L’eredità di Olivo Barbieri Come sottolinea Roberto Koch, curatore del progetto “La grande fotografia Italiana”, Barbieri “pensa per immagini, perché è di esse che si fida”. Le sue fotografie non sono semplici scatti, ma una riflessione profonda sulla percezione della realtà. Il suo lavoro rappresenta un’importante testimonianza sulle trasformazioni urbane e culturali della Cina e del mondo, rendendo ogni sua immagine un’opera d’arte in cui perdersi. Giannamaria Villata Pre approfondimenti: Gallerie d’Italia – Torino

La Chiesa di San Fermo Maggiore a Verona: storia e curiosità

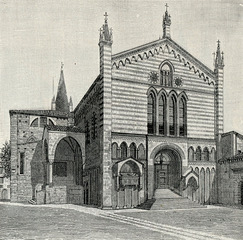

Le vacanze natalizie rappresentano il momento perfetto per rilassarsi e dedicarsi a qualche visita culturale. Quest’anno, la meta scelta è stata Verona, una città ricca di storia, arte e architettura. Tra le numerose meraviglie che offre, una delle più affascinanti è la Chiesa di San Fermo Maggiore, un capolavoro architettonico che fa parte del complesso delle “quattro chiese storiche” della città, insieme al Duomo, alla Basilica di San Zeno e alla Chiesa di Santa Anastasia. Le origini della Chiesa di San Fermo Maggiore Situata sulla riva del fiume Adige, poco fuori dalla Porta Leoni, la chiesa sorge nel luogo dove, secondo la tradizione, nel 304 subirono il martirio i santi Fermo e Rustico. Per onorarne la memoria, nel V secolo venne edificata una prima chiesa, dove nel 765 il vescovo di Verona, Sant’Annone, depose le loro reliquie. Un’architettura unica: due chiese sovrapposte San Fermo Maggiore è una delle costruzioni religiose più originali della città, poiché si compone di due chiese sovrapposte: la chiesa inferiore in stile romanico e quella superiore in stile gotico. Tra il 1065 e il 1143, i Benedettini demolirono la precedente struttura paleocristiana, costruendo una chiesa a due livelli: quello inferiore per custodire le reliquie e quello superiore per le celebrazioni con il popolo. Nel 1261, i Francescani sostituirono i Benedettini, mantenendo intatta la chiesa inferiore e trasformando quella superiore secondo lo stile gotico, introdotto in Italia proprio dall’Ordine dei Frati Minori. Il complesso religioso fu completato intorno al 1350, con l’aggiunta di altari, cappelle e monumenti funebri. Chiesa di San Fermo Maggiore: le caratteristiche architettoniche e artistiche Nel 1759, per proteggere le reliquie dei martiri dalle alluvioni dell’Adige, il sarcofago fu collocato al centro del nuovo altare maggiore della chiesa superiore. Tuttavia, nel 1807, a seguito dell’occupazione napoleonica, i Francescani furono costretti ad abbandonare San Fermo. La chiesa inferiore: un’atmosfera mistica La chiesa inferiore conserva il suo stile romanico cluniacense, caratterizzato da un’illuminazione soffusa che invita alla meditazione. La pianta è a croce latina, con tre navate divise da pilastri centrali, necessari per sostenere la chiesa superiore. Nella parte centrale si trova un pregevole crocifisso ligneo del XV secolo. L’originario impianto benedettino è ancora visibile nelle volte a crociera, nella quadripartizione delle navate e negli affreschi del XII e XIII secolo, oltre al simbolo benedettino del “fiore a sei petali” inscritto nel cerchio, considerato un emblema di Cristo Risorto. La chiesa superiore: un capolavoro gotico Salendo nella chiesa superiore, l’elemento che colpisce immediatamente è l’imponente soffitto ligneo a carena di nave capovolta, decorato con due file di santi dipinti su 416 tavolette del XIV secolo. Le pareti, un tempo interamente affrescate, conservano ancora capolavori della pittura veneta del Trecento e Quattrocento. Uno degli elementi più suggestivi è il Mausoleo Brenzoni, un monumento funebre che fonde perfettamente pittura e scultura. La decorazione pittorica, realizzata da Pisanello nel 1416, si combina armoniosamente con la struttura scultorea di Nanni di Bartolo, allievo di Donatello. La particolarità del mausoleo è la sua scenografia teatrale, con una tenda sollevata da angeli, che conferisce un effetto prospettico straordinario. Perché visitare San Fermo Maggiore? Se stai pianificando una visita a Verona, la Chiesa di San Fermo Maggiore è una tappa imperdibile. La sua doppia struttura, la ricchezza artistica e la sua storia millenaria la rendono un luogo unico, capace di affascinare ogni visitatore. Giannamaria Nanà Villata

Le Origini: Dal Sacro alla Fondazione del Convento dei Cappuccini a Cosenza

Il racconto delle origini di questo straordinario complesso inizia in un’epoca in cui la fede era il fulcro dell’identità urbana e la sacralità dei luoghi si manifestava con forza. Si narra che il sito, situato nella cosiddetta “rocca bruzia” di Cosenza, sorgeva sui ruderi dell’antica cattedrale dedicata a San Pancrazio, un edificio sacro che un tempo era il cuore pulsante della spiritualità locale. Questa cattedrale, distrutta nel catastrofico terremoto del 1184, è ancora oggi testimonianza di un passato intriso di fede e devozione: una veduta antica, conservata con cura nella Biblioteca dell’Angelica a Roma, la ritrae nella sua maestosità, evocando un tempo in cui le pietre del luogo vibravano del fervore dei fedeli. Dalle ceneri di quella cattedrale, nel corso dei secoli, nacque un nuovo capitolo spirituale. All’inizio del XVII secolo, fu insediato un convento dei Cappuccini proprio su questo terreno, in una scelta che non poteva che riflettere la volontà di continuare a custodire quella sacralità originaria. L’architettura del convento, caratterizzata da una pianta quadrangolare e da un suggestivo chiostro articolato in 28 campate, parlava di una vita in clausura dedicata alla preghiera, alla meditazione e alla semplicità. Le celle dei frati, le piccole cappelle e il loggiato che fungeva da ponte tra il mondo interiore e quello esterno, erano il manifesto tangibile di un ordine che sceglieva la povertà e la spiritualità come mezzi per raggiungere la luce interiore. Il convento dei Cappuccini non era soltanto un edificio religioso, ma un vero e proprio laboratorio di arte e devozione. Gli affreschi e gli stucchi che decoravano le pareti, le volte a crociera che richiamavano stili gotici e barocchi, testimoniano la cura meticolosa dedicata alla bellezza sacra, un’arte in cui ogni dettaglio era pensato per elevare lo spirito. La fondazione del convento rappresentava, infatti, un ponte tra il sacro passato e un presente che cercava ancora la consolazione nella fede, nonostante le vicissitudini del tempo. Tuttavia, le tracce di questo percorso di sacralità sono destinate a contrapporsi al tragico destino che il sito avrebbe poi conosciuto. Le rovine dell’antica cattedrale, ora reinterpretate attraverso la lente della successiva vita monastica, rimangono il simbolo di un inizio luminoso, di un tempo in cui il divino aveva trovato rifugio nel cuore di Cosenza. È da queste origini cariche di spiritualità che si dipana l’intero percorso storico del complesso, segnando un contrasto netto tra la funzione sacra originaria e la successiva metamorfosi in luogo di segregazione e abbandono. Questa fase, in cui il sacro si trasforma in un rifugio monastico, rappresenta l’epitome di una continuità spirituale: anche se il tempo e le vicende politiche e sociali hanno modificato le destinazioni d’uso dell’edificio, le radici profonde di fede e cultura che vi furono instaurate non sono del tutto scomparse. Esse continuano a pulsare, silenziose testimonianze di un passato in cui la bellezza, l’arte e la spiritualità erano i pilastri su cui si fondava l’identità di Cosenza. Fonte Immagine